語学学校QQ Englishが提携するNGO「DAREDEMO HERO」のボランティアイベントに参加し、息子と共にセブ市内の貧困地域を訪問。

そこには、英語を話す小さな子どもたち、そして貧困のなかでも笑顔を絶やさずに懸命に生きる家族の姿がありました。

英語を学ぶということは、単に言葉を覚えることではなく、「誰かと関わる力」を育てることなのだと気づかされた一日。

今回は、実際に参加したボランティア活動の体験と、現地で感じた“格差のリアル”、そしてその先に芽生えた支援の気持ちについて綴ります。

セブ島留学で知った“もう一つのフィリピンの現実”

セブ市内の貧困街を訪問。現地の生活と“パグパグ”という現実

QQ Englishでは、定期的に現地NGOと連携したボランティアイベントが開催されています。

私が参加したときは、タイミングよく現地訪問イベントが行われていて、それに親子で参加しました。(※現在は有料化)

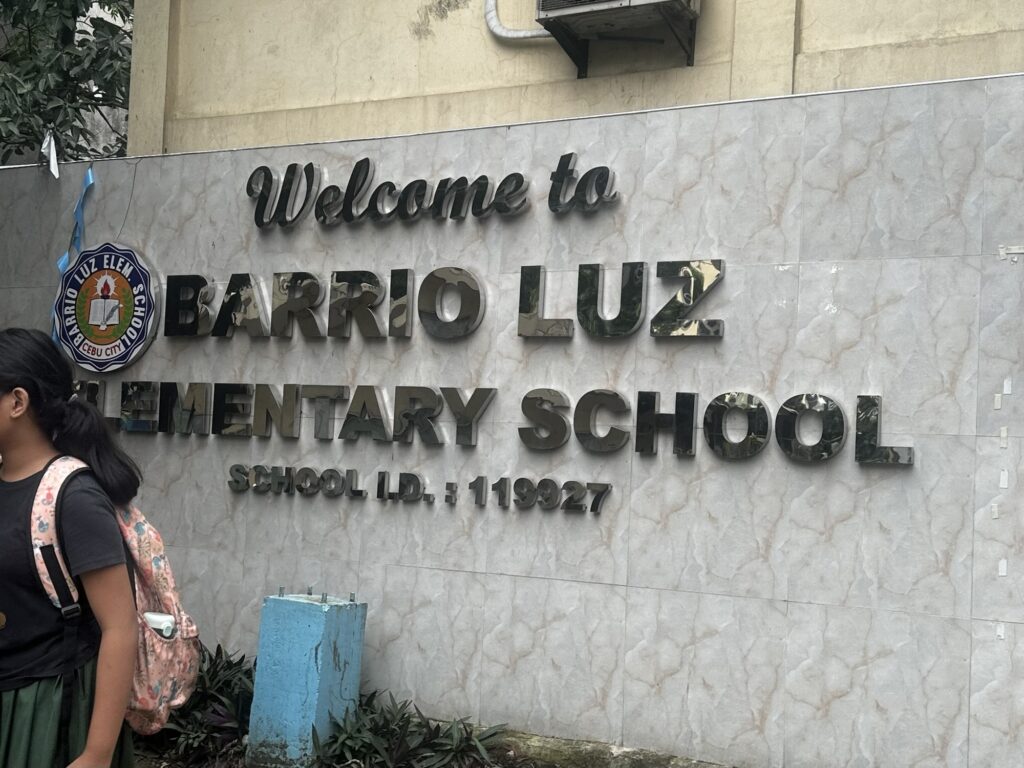

最初に向かった目的地は、セブ市内の貧困街。

セブのローカルでは当たり前にみる光景ですが、この絡まり合うような電線は台風などの災害時に火災を引き起こす原因となっているため社会問題となっているそうです。

また、これは後日別の情報から知ったのですが、フィリピンの貧困地では“パグパグ”と呼ばれる、残飯を再利用して調理した食べ物で命をつなぐ家庭もあるそうです。衝撃的でした。

ITパークの華やかな街並みと反して格差がかなりありますね。

小学校の子どもたちと交流、そして炊き出し体験

貧困街を見学したのち、イベントではまず、近隣の小学校〜中学校に通う子どもたちが集まっていました。

予想を上回る賑やかさで、最初は状況把握も大変なほどでしたが、子どもたちは終始笑顔で私たちを迎えてくれました。

そして何より驚いたのが、ほとんどの子どもたちが英語を話せたこと。私も息子も上手く話せなくて申し訳なかった…それでも笑顔を向けてくれてお話してくれる現地の子供たちを見てエネルギーをもらいました。

子どもたちとお話していて気づいたことでしたが、年齢の割に小さなお子さんが多かったのです。

のちのちスタッフさんに確認したところ、成長曲線を下回っているお子さんなどを独自基準で選定し会場へ招待していたようです。

ゲームを通して交流したあと、文房具やギフトが手渡されていました。

その後は事前に準備された炊き出しのご飯を子どもたちに配る体験をさせてもらいました。

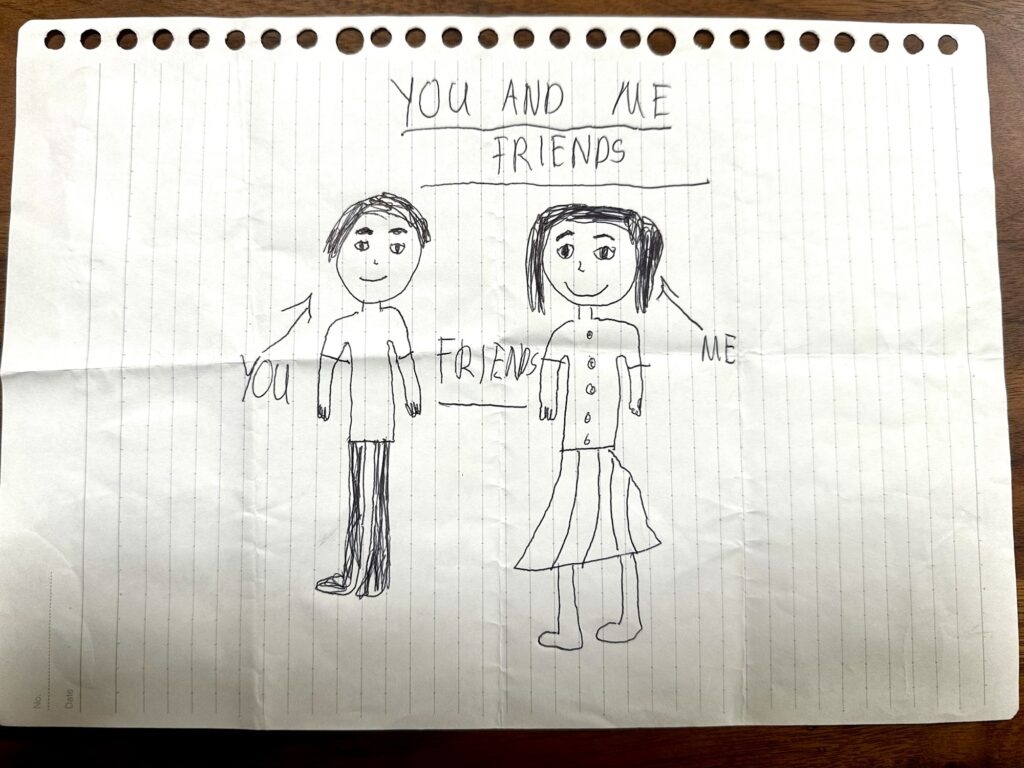

現地の女の子からもらった息子へのお手紙に感動

ボランティアに参加したあと、ゲームの時にお話ししていた女の子からお手紙をもらいました。

お友達だよ!カタコトの英語や笑顔と一緒に伝わってきた「ありがとう」の気持ちが伝わりとても幸せな気分になりました。

私たちはその子にとって何かできたかな?わからないけれどこの思い出からボランティア団体に感謝すると共に、少しですが寄付をしようと決めたのです。

笑顔の子どもたちが教えてくれた「与えること」の意味

20年ぶりに訪れたセブは過去とは別の世界。

それでも一歩裏に入ると昔から変わらないセブがあり、いまだに生活難の方がたくさんいました。

どんなに貧しくても笑顔を絶やさず夢と目標を持つ子供たちに心を打たれ、自分自身のあり方についても考えるようになりました。

このようなイベントを紹介してくれたQQ Englishさんや、実際に支援を行っているDAREDEMO HERO さんには感謝しかありません。

3万円の寄付が“900食”になる。少しの支援で変わる未来

月額1,000円で、ラーニングセンターに通う子ども一人の1か月分の軽食の提供や、30人の子どもたちに炊出しを行うことができます。

今回、なんとなく3万円を寄付することにしました。900人も笑顔にできるのかな?!

さすがに難しいかもしれませんがその場しのぎであったとしても、誰かの笑顔につながるならと思いました。

かつての私は“寄付なんて縁がない”と思っていた人間です。

でも現地を見て、子どもたちと話して、支援は「行動すること」よりもまず「心が動くこと」なんだと気づきました。

2025/5/23追記 Anya’s Familiaの活動をyoutubeから知る

たまたまyoutubeを見ていると人力車でフィリピンを横断する方の動画を発見。

フィリピン・セブで子どもたちの未来を守るために奮闘しているNGO「Anya’s Familia」の活動を見て、相当そこからオススメで出てきたこの動画を見て心を打たれました。

その日すぐに連絡を取りAnyanへ寄付しました。

この団体は、都市部の貧困地域で教育・食事支援を行っており、代表のAnyaさんは自身の経験を糧に、7年以上にわたって現地に関わり続けているそうです。

現地訪問も可能で、支援者の声が直接届く、信頼できる活動としても注目されています。

英語を学ぶということは、言葉以上に「人と関わる力」を育てること

今回の経験で、私は改めて「英語って、言葉だけじゃない」と思いました。

英語は、人と関わり、助け合い、わかり合うための“ツール”であり“橋”なんだと思います。

そして英語のその先には、誰かのために動ける自分との出会いもありました。

ここの記事でも書いたように、次のフェーズに行きたい。もっと役に立ちたい、そう強く感じた経験でした。